«Venus, Mars und Amor» von Piero di Cosimo (1462–1521), c1505 Italien © Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin

iovanni Pierluigi da Palestrina wurde vermutlich vor 500 Jahren in 1525 geboren und galt nach seinem Tod als einer der bedeutendsten Komponisten geistlicher Musik seiner Zeit. Obwohl er heute aufgrund seiner Tätigkeit als Sänger und Kapellmeister in Rom vor allem als Autor geistlicher Musik in Erinnerung ist, hat er auch Madrigale für 4 und 5 Stimmen veröffentlicht, die sehr berühmt waren (wie z. B. Io son ferito und Vestiva i colli).

ReRenaissance feiert Palestrinas 500. Geburtstag mit einem gemischten Vokal-Instrumental-Ensemble, das diese weniger bekannte Seite des Komponisten mit Virtuosität und Ausdrucksstärke präsentiert.

Johannes Frisch – Diskantgeige

Giovanna Baviera – Gesang, Gambe

Rui Stähelin – Gesang, Laute

Elam Rotem – Gesang, Cembalo

Ivo Haun – Gesang, Laute; Leitung

Eintritt frei; Kollekte

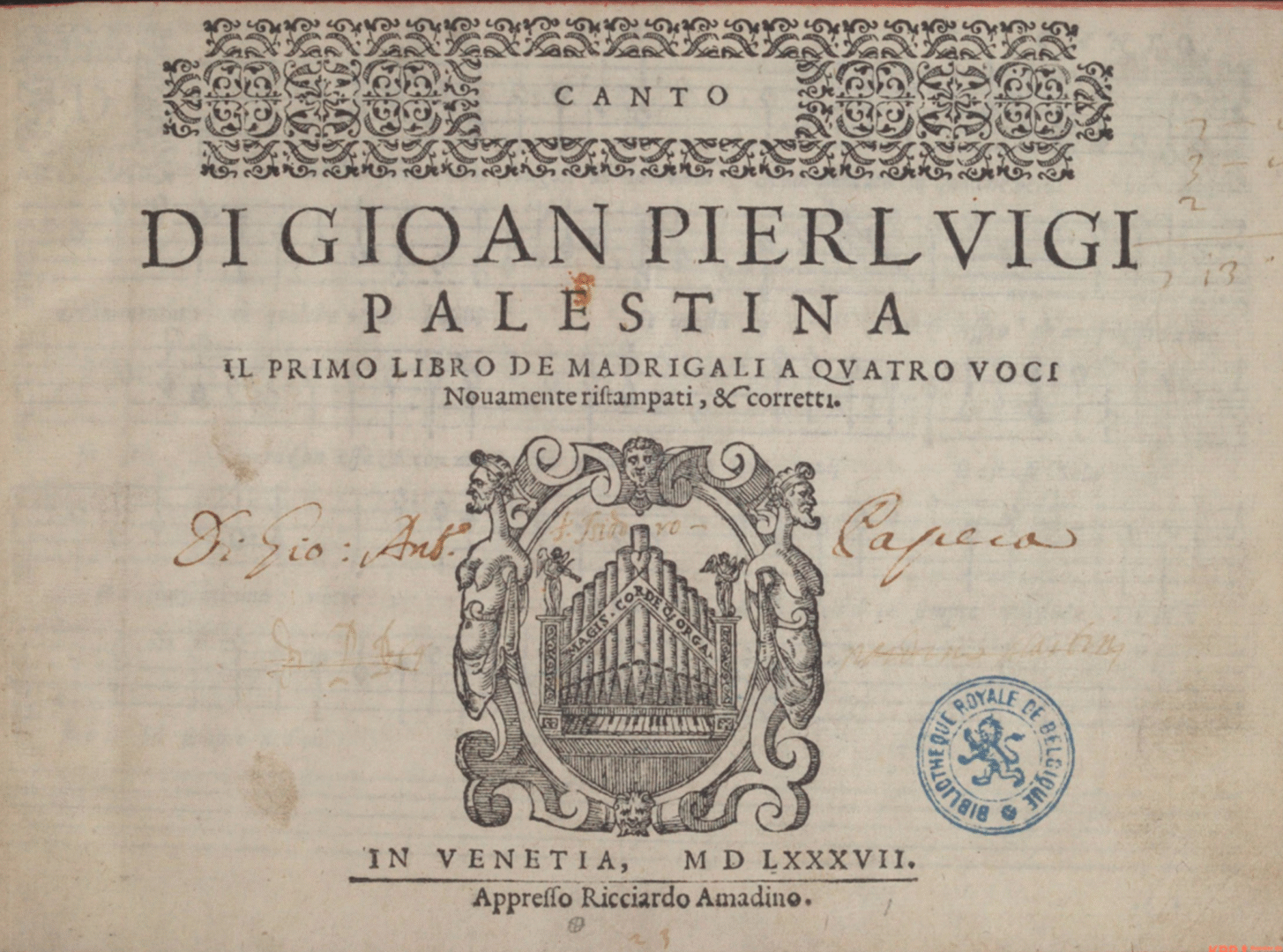

Titelblatt, aus: Giovanni Pierluigi da Palestrina, Il primo libro di Madrigali a quatro voci, Venedig: Ricciardo Amadino, 1587, Cantus-Stimmbuch

Die europaweit bekannten Gambistin und Sängerin Giovanna Baviera antwortet auf Fragen von Dr. Thomas Christ. Durch die Schola Cantorum ist Basel mit Künstlerinnen aus der Szene der Frühen Musik reich beschenkt und so ist es insbesondere bei Giovanna Baviera kein Geheimnis, dass sie in Basel über einen grossen Fanclub von Bewunderern ihrer Kunst verfügt.

Thomas Christ [TC]: Wer deinen klingenden Namen hört, denkt du kämst direkt aus Italien, doch du bist in Luxemburg geboren und hast am Trinity College in Dublin Musikwissenschaften studiert. Welches waren deine ersten Musikinstrumente und wann hast du die Viola da Gamba entdeckt?

Giovanna Baviera: Ich habe die Gambe in Irland entdeckt, dank Andrew Robinson, einem Lehrer, der in Dublin eine kleine Gemeinschaft von Gambenspielerinnen und Gambenschülern fördert. Ich verliebte mich schnell in das Instrument und sein Repertoire auf eine Weise, die ich bei der Geige, meinem ersten Instrument, nie hatte. Das war 2008, kurz vor meinem Umzug nach Basel im Jahr 2010.

TC: Viele kennen und bewundern dich als singende Gambistin, und sind von der Einmaligkeit dieser Doppelbegabung begeistert, vielleicht auch weil diese «Solo in due»-Disziplin in der heutigen Aufführungspraxis durchaus selten anzutreffen ist. Aber wie war das im 16. und 17. Jahrhundert? War diese Kunst der Selbstbegleitung damals verbreitet? Stammt sie vornehmlich aus dem italienischen Raum?

GB: Es gibt zahlreiche Quellen, die die Selbstbegleitung zu einem Instrument im 16. und 17. Jahrhundert beschreiben. Interessanterweise sind mir jedoch nur wenige Quellen bekannt, die sich speziell mit dem Singen zu einem Instrument der Gambenfamilie befassen. Die meisten davon sind tatsächlich italienisch. Es handelt sich dabei in der Regel um Beschreibungen von Gambenspielern, die für das Spielen und Singen mehrstimmiger Stücke für die Gambe bekannt waren, darunter Tarquinia Molza in Modena und Ferrara. Die grosse Frage ist, was für Repertoire diese singenden Gambist:innen spielten. Wir wissen, dass es üblich war, zur Gambe zu singen – nur nicht, was genau diese Sänger oder Sängerinnen spielten (mit einigen sehr wichtigen Ausnahmen).

TC: Es gibt Musikpädagogen, die allen Instrumentalist:innen nicht nur das Training des inneren Zuhörens, sondern bewusst auch das Erlernen des Singens empfehlen. Ist es fragwürdig zu behaupten, dass Sänger in der Regel die besseren Musiker sind?

GB: Ich würde sagen, dass das so nicht zutrifft. Musikalisches Können ist komplex und äussert sich von Mensch zu Mensch auf sehr unterschiedliche Weise. Natürlich ist die Stimme ein wichtiges Instrument der Gehörbildung, aber es geht da um viel mehr als nur um das Singen. Sänger:innen haben ihre Stimme zwar, aber daraus folgt keinesfalls zwangsläufig, dass ihr Zuhören, ihr inneres Ohr automatisch besser ist. Glücklicherweise gibt es zahlreiche fantastische Musizierende in jedem Bereich, ganz unabhängig davon, welches Instrument sie spielen oder ob sie singen.

TC: Wer deinem Spiel zuschaut, entdeckt und teilt die Freude, die du vermittelst – das verleitet mich zur Frage, ob du dich auch anderen, modernen Musikstilen oder gar sogenannten Cross-over-Projekten widmest.

GB: Ich bin froh, dass die Freude greifbar ist, denn sie ist bei mir (meistens) sehr präsent!

Ich spiele hauptsächlich und gerne Programme, die sich in einen Stil, einen Komponisten oder eine Zeit vertiefen. Es kommt aber tatsächlich vor, dass ich in bestimmten Kontexten versuche, verschiedene Musikstile zu integrieren. In meinem Soloprojekt «Soloindue» habe ich Repertoire des 16. und 17. Jahrhunderts mit zeitgenössischer Musik kombiniert, die für mich als selbstbegleitende Gambistin geschrieben wurde. Mit unserem Trioprojekt Anima Vaga haben wir uns ebenfalls die Frage gestellt, wie es wäre, neben dem Consortrepertoire auf Gamben auch populäre zeitgenössische Musik zu spielen: das Ergebnis ist ein Programm, das wir gerne spielen und stets weiterentwickeln.

TC: Meine letzte Frage gilt regelmässig der wachsenden Beliebtheit der Alten Musik, die in den letzten Jahrzehnten insbesondere die grossen Barockopern auf die Weltbühnen gebracht hat. Wie erklärst du dir den grossen Erfolg der Barockmusik, während das reiche Repertoire der europäischen Renaissance noch weitgehend ein Nischendasein fristet. Stehen wir hier an einer Wende einer Neuentdeckung?

GB: Das hoffe ich sehr!

Ich finde das schwierig zu beantworten, denn die Frage nach der Popularität einer bestimmten Musikrichtung wird von so vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Grosse kulturelle Institutionen haben z. B. einen erheblichen Einfluss auf das Angebot an einem bestimmten Ort und unterschätzen leider oft den Wunsch des Publikums, Neues zu entdecken.

Ich sehe allerdings mehr und mehr positive Anzeichen dafür, dass sich das ändert, vor allem bei kleineren Festivals und Konzertreihen (wie ReRenaissance!). Die Stärke der Renaissancemusik ist meiner Meinung nach ihre Vielfalt: ich glaube, dass sie deshalb immer mehr Menschen anzieht.

Ich bin dabei!

DAVID FALLOWS

Wie viele andere habe auch ich als Student viel zu viel Zeit damit verbracht, die Diminutionshandbücher aus der Zeit um 1600 durchzuspielen und zu lernen, wie man Melodielinien im Stil der damaligen Zeit verziert. Eine der grössten Überraschungen war für mich dabei, wie oft die Vorlagen dafür Motetten und Madrigale von Palestrina waren. Und wie viele andere habe ich als Student obendrein viel zu viel Zeit damit verbracht, im Stil von Palestrina zu komponieren, wobei man sich dabei ausschliesslich an seinen Messen orientierte, die stets als die reinste und vollkommenste Musik aller Zeiten galten.

Es ist mir daher eine grosse Freude, dass wir den 500. Geburtstag von Palestrina nicht mit seinen unzähligen Messen und Motetten feiern, sondern mit seinen eher weniger zahlreichen Madrigalen, und dass dabei so viel Wert auf die zeitgenössische Diminutionspraxis gelegt wird. Für mich ist dies der Palestrina, der sozusagen aus den Noten springt. Er bleibt der vollkommenste Komponist, aber diese Werke sprudeln nur so vor Leben. Ich kann es kaum erwarten.

Übersetzung: Marc Lewon

Papiermühle – St. Alban-Kirche – Gasthof zum Goldenen Sternen

Sa Stadtkirche Liestal

So Barfüsserkirche Basel

Sa Kirche Reigoldswil

So Barfüsserkirche, HMB

Sa Klosterkirche Dornach

So Barfüsserkirche, Basel

Sa Nydeggkirche, Bern

So Barfüsserkirche, HMB

Kirche Reigoldswil &

Barfüsserkirche, Basel

Martinskirche

Basel

Barfüsserkirche

Historisches Museum Basel